2006-11-10 19:48 2006-11-10 19:48

链接:

#1

|

|

|

普通会员    组别: 正式会员 帖子: 803 注册: 2005-08-24 编号: 970 |

EXIF: -, F-, -EV, ISO0, 0mm, @ -, - -------------------- 你们看那天上的飞鸟,也不种,也不收,也不积蓄在仓里,你们的天父尚且养活它。你们不比飞鸟贵重得多吗?你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢?何必为衣裳忧虑呢?你想,野地里的百合花怎么长起来,它也不劳苦,也不纺线,然而我告诉你们:就是所罗门极荣华的时候,他所穿戴的还不如这花一朵呢!你们这小信的人哪,野地里的草今天还在,明天就丢在炉里,神还给它这样的妆饰,何况你们呢? ——《马太福音》第六章

|

|

回复

2006-11-12 02:45 2006-11-12 02:45

链接:

#2

|

|

|

普通会员    组别: 正式会员 帖子: 803 注册: 2005-08-24 编号: 970 |

下面这篇谈《炎黄风情》的文章较长,节选几段:

就在世人感叹交响音乐知音难觅、抱怨交响新作排演艰难之际,作曲家鲍元恺创作的《炎黄风情》却有着另外一番命运。这部作品自1991年10月首演以来,远播中外、续演不衰、遍受赞誉。先后由国内外多家交响乐团在世界多座城市和地区竞相上演,该作品的多种版本的激光唱片先后问世。如今,《炎黄风情》不仅已经荣获中国音乐金钟奖,而且其中的部分曲目,已经被国家教育部(原国家教委)列入普通高中《音乐欣赏》教材,一些城市的小学、初中音乐教材也选用了这部作品的部分曲目。可以想见,当那些不同年龄的青少年耳濡着《炎黄风情》一天天长大,《炎黄风情》将不仅从空间的广袤上,且会在时间承续的持久中,释发着深远的影响力。 ……………………………………………… 在中国现代音乐史上,曾产生过不少以民歌为素材的交响音乐作品,如贺绿汀的《森吉德玛》、马可的《陕北组曲》、李焕之的《春节序曲》等等。可以说,民歌不仅是中国作曲家取之不尽的素材源泉,也是听惯了单声旋律的中国人了解和接纳交响音乐的桥梁。正因为有了这些人们倍感亲切的民歌旋律作中介,交响音乐这一多声的外来形式,才有可能在中国生根、开花。 鲍元恺的《炎黄风情》可以说是其前辈的同类作品在现代的延续和继承,是一次更全面、更系统地运用和展示汉族民歌的民族管弦乐的尝试和探索,它由从河北、云南、陕西、四川、江苏、山西六省区精选出的24首民歌(加上作为结构中部的《哭五更》、《放风筝》等共计31首)组成大型的交响音乐作品,其民歌体裁之多样(包括山歌、小调、号子等全部汉族民歌体裁)、调式之丰富(共计宫、商、徵、羽四种调式),都是空前的,不啻是一次在交响乐队带领下的对汉族民歌的巡礼。 其实,鲍元恺的《炎黄风情》与以往的以民歌为素材的创作在创作动机上不尽相同。后者更着眼于“请进来”,即“为交响乐队创作如何才能做到群众化和民族化作一些探索。”③而前者更立意于“走出去”,即以交响音乐这一形式为桥梁,把中国音乐推向世界。确切地说,《炎黄风情》不是一部以民歌为素材的作品,而是一部以展示汉族民歌为目的的作品。这种创作动机的微妙变化,是中国音乐家在求索和反思中对自己民族音乐价值的重新确认,是鲍元恺在进行了各种创作实践后“蓦然回首”的产物。 几十年来,中西方音乐并没能真正做到在平等基础上的交流。中国音乐“落后”、“简单”、尚处于欧洲音乐发展的初期阶段的思想颇有市场。“欧洲音乐中心论”的魔影在西方也在中国徘徊着。中国作曲家们依照西方音乐的“榜样”塑造着自己的作品;西方音乐家则对中国的音乐知之更少,他们一方面将那些纯粹的中国民歌视作对欧洲音乐的抄袭,一方面又创作着根本不似中国音乐的中国音乐。 鲍元恺是一位很有思想的作曲家,他赞赏巴托克关于民间歌曲有着“巴赫的赋格曲与莫札特的奏鸣曲”④同样价值的观点,意识到中国传统音乐“有着西方专业音乐难以望其项背的独特神韵和丰富积淀。这些未被现代文明异化的、古老而具有永恒生命力的灿烂音乐遗产,向我们展示了无比广阔的艺术创造的天地。”⑤中国丰富的汉族民歌必将使专业音乐创作获得新的生命。多年的创作实践使鲍元恺意识到:当我们对汉族民歌的规律还没有透彻地把握、对其美的内涵还没有充分发现的时候,我们从中提取出的“基因”往往并非其神髓,因而也就不可能“嫁接”出优良的新作。与其让那些“仿民族性”的作品流传,还不如把原原本本的汉族民歌展示于人。他自信中国音乐独特的魅力。于是,他在《炎黄风情》中让西洋乐器尽力摹仿中国民歌的滑、抹、颤音;加入板胡、唢呐、三弦等中国乐器;对20多首原民歌的旋律未动一音,甚至《蓝花花》的几次变奏也是依据民歌的分节演唱。他的目的很明确,就是想让人们听到“原汁原味”的中国音乐。而正是从“洋为中用”到“中为洋用”这一观念的转变,使《炎黄风情》不仅从数量上,也从本质上完成了对以往同类作品的超越。 ……………………… 民歌是一种通过听觉记忆和口头流传进行创作的艺术形式,其歌词与曲调经一代代普通民众和无名艺术家的打磨、提炼,蕴含了丰富的社会价值和不朽的艺术魅力,因而往往是一个民族的历史、民俗、气质和情感的最集中的体现。明代冯梦龙说过:“世但有假诗文,无假山歌。”道出了民歌的魅力恰在于它“法天贵真”的品性、在于它是用欢乐和血泪凝聚而成的真情实感的宣泄。正因如此,人们才不仅把民歌看作具有音乐形态学的研究价值,更看作是情感与形式完美统一的范例。从这个意义上说,《炎黄风情》所包含的民歌,为鲍元恺的创作提供了真实而丰富的情感基础。《对花》的欢悦、《猜调》的谐谑、《蓝花花》的凄怨、《太阳出来喜洋洋》的豪壮、《绣荷包》的依眷、《走绛州》的豁达,它们或是景色的素描,或是心言的表露,或是借景寓情,或是分节叙事,可谓喜怒哀乐俱全,酸甜苦辣皆有。而鲍元恺的创造在于,通过管弦乐队的调色板,把这些率真而简约的民歌所蕴含的情感进一步渲染、揭示出来,尤其是他遵从民歌的情感基调而又不囿于歌词限定,循着音乐自身的规律,将民歌演化为精致而独立的器乐作品,使民歌的情感含量和幅度常常得以创造性地扩展和深化。《小白菜》中弦乐声部的五度模仿,象是小女孩与生母灵魂的对话;《闹元宵》里管弦乐队与唢呐的交响,似纯朴乡民的载歌载舞;《走西口》中小提琴与大提琴深情的倾诉,让人更深地体会“悲莫悲兮生别离”的内涵,而《蓝花花》悲楚全奏的嘎然休止,则让人顿悟“此时无声胜有声”的真谛。这样的音乐自然不会被你拒于心门之外,因为这声声旋律不知在中国人的血脉里涌动了多少个春秋;这样的音乐当然也不会让你觉得索然无味,因为作品中无论是风格的对比和统一,情绪的对置与转换,配器布局的迁跃与层递,音乐高潮的积聚与消退,总能把你引入到一个出乎意料又合于情理的艺术境地。 -------------------- 你们看那天上的飞鸟,也不种,也不收,也不积蓄在仓里,你们的天父尚且养活它。你们不比飞鸟贵重得多吗?你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢?何必为衣裳忧虑呢?你想,野地里的百合花怎么长起来,它也不劳苦,也不纺线,然而我告诉你们:就是所罗门极荣华的时候,他所穿戴的还不如这花一朵呢!你们这小信的人哪,野地里的草今天还在,明天就丢在炉里,神还给它这样的妆饰,何况你们呢? ——《马太福音》第六章

|

篇帖子在这个主题

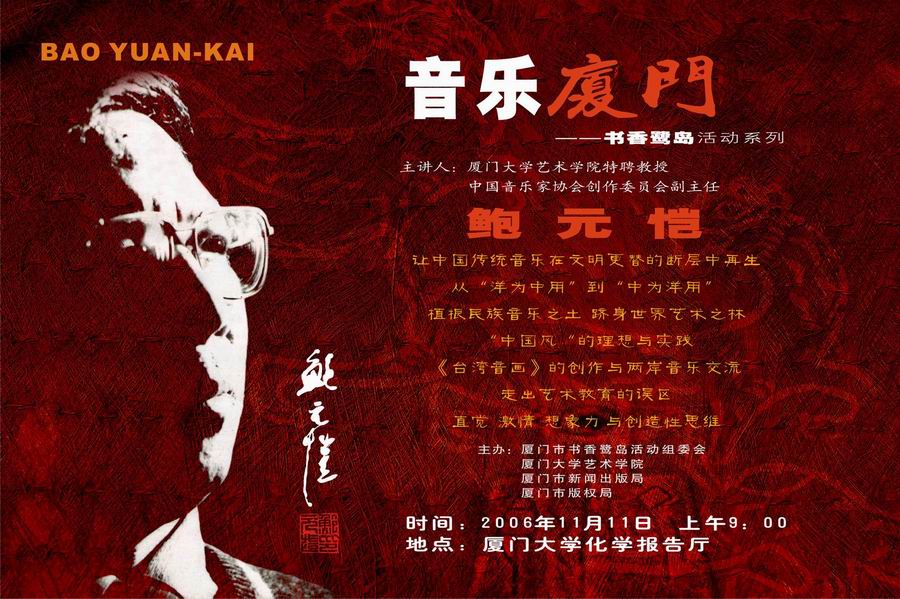

泽雉 鲍元恺教授音乐讲座(厦门大学) 2006-11-10 19:48

泽雉 鲍元恺教授音乐讲座(厦门大学) 2006-11-10 19:48

岩鹭 和金光湖的调查打架啊 2006-11-10 20:32

岩鹭 和金光湖的调查打架啊 2006-11-10 20:32

山鹰 引用 (岩鹭 @ 2006-11-10 12:32 )和金光�... 2006-11-11 06:15

山鹰 引用 (岩鹭 @ 2006-11-10 12:32 )和金光�... 2006-11-11 06:15

泽雉 今天的讲座,鲍老师主要介绍自己的�... 2006-11-12 02:40

泽雉 今天的讲座,鲍老师主要介绍自己的�... 2006-11-12 02:40

泽雉 《炎黄风情》可在这里听: 2006-11-12 02:47

泽雉 《炎黄风情》可在这里听: 2006-11-12 02:47

泽雉 乐 曲 解 说

(一) 燕赵故事

1.... 2006-11-12 02:48

泽雉 乐 曲 解 说

(一) 燕赵故事

1.... 2006-11-12 02:48

蓝色 和同事到鲍教授家专访

很想坐下来一�... 2006-11-13 07:31

蓝色 和同事到鲍教授家专访

很想坐下来一�... 2006-11-13 07:31

岩鹭 引用 (蓝色 @ 2006-11-12 23:31 )和同事�... 2006-11-13 17:04

岩鹭 引用 (蓝色 @ 2006-11-12 23:31 )和同事�... 2006-11-13 17:04

玉米高粱 我一般都是等好事情过后才知道,

可�... 2006-11-13 18:19

玉米高粱 我一般都是等好事情过后才知道,

可�... 2006-11-13 18:19

猫头鹰 可惜~可惜~~一场盛宴错过了~~~ 2006-11-13 20:51

猫头鹰 可惜~可惜~~一场盛宴错过了~~~ 2006-11-13 20:51  |

1 位会员正在阅读此主题 (1 位游客和 0 位隐身会员)

0 位会员:

| 简化版本 | 当前时间: 2025-07-13 18:12 |

Powered By IP.Board

© 2025 IPS, Inc.

Licensed to: ©2006-2007 厦门观鸟会, 中国.